Il existe, à côté du parc Brassens, un passage ombragé. Depuis la ruelle, le flâneur peut admirer une magnifique rotonde. Ce monument tente vainement de se dérober à la vue du passant en se dissimulant derrière un écrin de verdure.

L’aspect mystérieux du lieu est renforcé par une clôture qui fait subir au badaud un véritable supplice de Tantale. Le visiteur contemple à travers la grille la beauté de l’endroit, alors que ce même obstacle interdit au promeneur de s’y aventurer.

S’agit-il du temple recouvert de végétations des romans d’aventure ? Cet espace se refuse en effet au monde contemporain. Il veut préserver son authenticité, son âme… et attire pour cette raison.

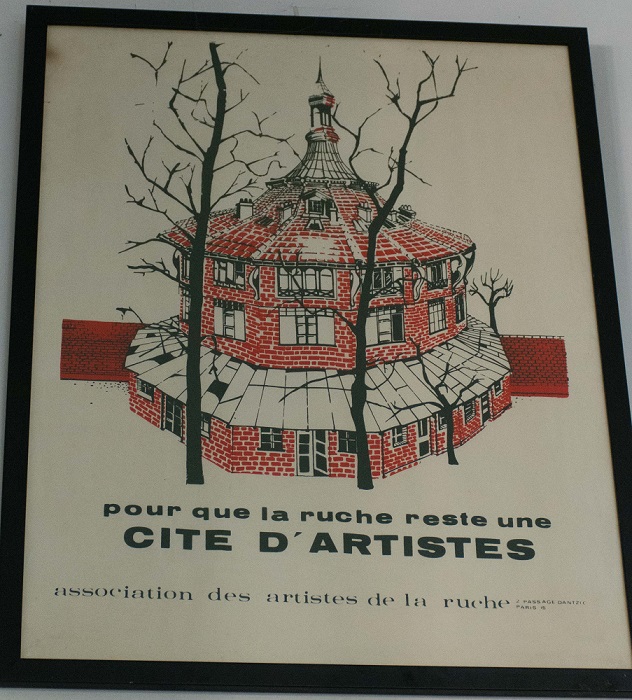

Découvrez l’histoire fabuleuse de cet endroit mystérieux. Changez d’air et d’ère : bienvenus au passage Dantzig, à la Ruche, cité d’artistes !

A lire aussi :

- La Ruche retenue par la Mission Stéphane Bern pour le Loto du Patrimoine

- Visiter La Ruche à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

D’un événement mondial à un autre (1900-1945)

La naissance du royaume de la Ruche

Chaque ruche n’a-t-elle pas besoin d’une reine, ou en l’occurrence d’un roi, pour exister ? Le sculpteur Alfred Boucher (1850-1934) joua ce rôle. L’artiste réalisa le buste de la reine de Roumanie et possédait depuis moult deniers à dépenser.

Vers 1895, à l’occasion d’un voyage à Paris, il se trouva par hasard dans le quartier des abattoirs de Vaugirard (l’actuel parc Brassens). Malgré son intégration récente dans la ville de Paris, le district se composait de champs et de pâturages.

Fils d’un paysan champenois, ce paysage champêtre devait évoquer à l’artiste quelques souvenirs d’enfance.

Il acheta ainsi au tenancier du bistrot Le Dantzig un vaste terrain vague attenant pour une somme dérisoire, ignorant encore l’usage qu’il en ferait.

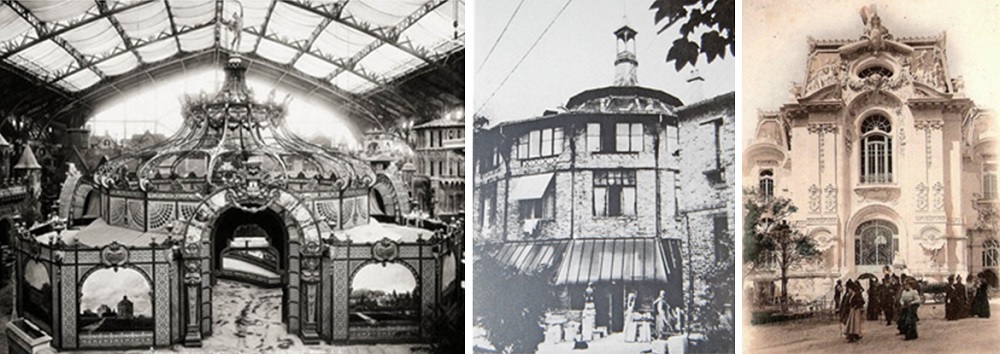

Puis, vint l’Exposition Universelle de 1900 et son cortège de curiosités… Consacré par le grand prix de sculpture lors de l’événement, Alfred Boucher devait en conserver un plaisant souvenir.

Après la manifestation, les pavillons pittoresques furent démantelés. Alfred Boucher eut alors une idée. Il se porta acquéreur de quelques-unes de ces structures pour édifier une cité d’artistes à l’emplacement de sa parcelle abandonnée.

Le sculpteur acheta tout d’abord le Pavillon des vins de Bordeaux, dessiné par Gustave Eiffel. Ce bâtiment servit d’ossature pour la construction de la rotonde, élément principal et emblématique du complexe.

Le sculpteur se procura également d’autres éléments de l’événement, dont la belle porte du Palais de la Femme. Cette dernière fût intégrée dans le portail d’entrée de sa cité d’artistes. Enfin, deux reliefs, provenant du pavillon des Indes néerlandaises, se répartissent de chaque côté de ce seuil.

Indubitablement, la Ruche porte l’empreinte du foisonnement artistique de la fin du 19ème siècle et de ses contradictions, oscillant entre classicisme académique et innovation architecturale. Les caryatides veillant sur l’entrée de la rotonde ne rivalisent-elles pas avec les arabesques en fer forgé ?

Les prolifiques abeilles qui peuplèrent bientôt le lieu portèrent également cette richesse et cette ambivalence artistique.

La Ruche, creuset artistique

La Ruche fût inaugurée en grande pompe en 1902. Pour cette occasion, Alfred Boucher a certainement exposé le rôle humaniste que la cité devait jouer.

Ce refuge offrait un gite aux artistes en herbe démunis. En échange d’un loyer dérisoire (variant cependant en fonction de l’emplacement), ils pouvaient se consacrer entièrement à leurs œuvres et développer leurs dons.

Alfred Boucher recueillait tous les artistes, sans aucune discrimination. Ainsi, de nombreux talents d’Europe de l’est, fuyant les pogroms ou la misère, s’y installèrent.

Le refuge peut se vanter d’avoir accueilli d’illustres peintres, comme Soutine, Brâncuși, ou encore Zadkine. La cité comptait également dans ses rangs Chagall, Léger et Modigliani.

Devant cet afflux d’artistes français et étrangers, ce sanctuaire culturel s’étendit rapidement, bien au-delà de son espace actuel. Des écrivains et des acteurs demeuraient également en son antre. Louis Jouvet s’illustra dans sa jeunesse sur les planches du théâtre de la Ruche, désormais disparu.

Bien évidemment les artistes s’influencèrent mutuellement au sein de ce creuset.

Des groupes virent ainsi le jour dans la Ruche. En s’installant en 1909 dans ce refuge, Léger y rencontra Archipenko, Delaunay, Apollinaire et Cendrars, formant un collectif de cubistes.

La cité elle-même fût un sujet d’inspiration pour certains artistes. Blaise Cendras lui rendit hommage avec le poème Atelier.

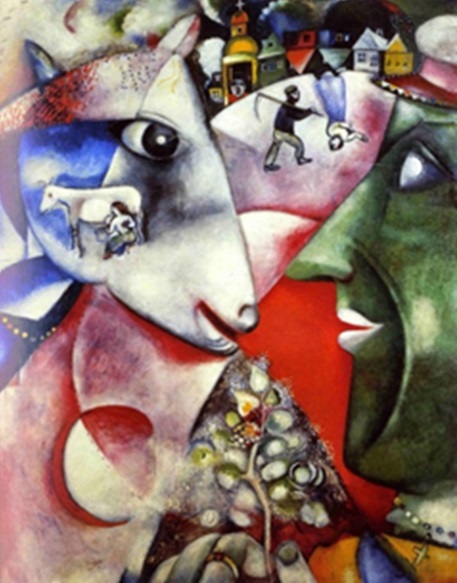

Marc Chagall fût quant à lui marqué par les abattoirs à proximité. La plupart de ses œuvres réalisées à la Ruche présentent de nombreux bovins, à l’image de son huile sur toile Moi et le Village, réalisée en 1911.

Cette fourmilière était un lieu d’apprentissage, mais aussi de passage ! Quand les artistes réussissaient à acquérir argent et notoriété, ils partaient de la cité pour vivre dans des ateliers plus confortables près de Montparnasse.

La Ruche : Liberté, précarité, fraternité

En effet, si les artistes trouvaient en ce lieu un refuge, certains y vivaient misérablement. Soutine ne possédait même pas de logement attitré à la Ruche, dormant chez les uns et quémandant de la nourriture chez les autres.

Les plus défavorisés pouvaient effectivement compter sur l’entraide qui régnait en ces murs. De plus, quelques mécènes et bienfaiteurs vivaient dans la cité et apportèrent leur aide : Victor Libion donnait des cours de français, tandis que les époux Ostroun offraient toujours une tasse de café dans leur restaurant bon marché derrière la rotonde et ses modestes ateliers.

À la Ruche « ou l’on y crevait, ou l’on y devenait célèbre » résumait Chagall. C’est pourtant au champ d’honneur que moururent certains pensionnaires, appelés sous les drapeaux en 1914.

Puis, après la guerre, Alfred Boucher fut oublié et son œuvre délaissée. Moins populaire, les artistes se détachèrent du lieu, même si le talentueux Chapiro s’y établit en 1925.

Le deuxième conflit mondial emporta avec lui quelques-uns de ses habitants dont Henryk Epstein, mort à Auschwitz en 1944.

En ces temps troubles, la Résistance, avec le soutien des pensionnaires de la Ruche, dissimula des armes dans ce refuge.

Si la cité doit son existence à une Exposition Universelle, elle faillit disparaître à cause d’une Guerre Mondiale. En 1945, le lieu n’est plus que l’ombre de lui-même. Déserté, les bouchers des abattoirs alentours occupaient les logements vacants.

La cohabitation entre artistes et artisans fut souvent malheureuse. Janine Warnod, dans La Ruche et Montparnasse, narre les mésaventures de Juan Fin, neveu de Picasso, qui s’y installa en 1946. Le peintre travaillait à la lueur de la lune, au grand désarroi des bouchers qui se couchaient tôt et étaient dérangés par ses activités nocturnes.

Mais la Ruche allait bientôt connaître une Renaissance…

La Ruche, entre péril et grandeur (Depuis 1946…)

Une remarquable Renaissance

Après la seconde guerre mondiale, les conditions de vie de certains résidents de la Ruche semblaient aussi précaires que celles de leurs confrères du début du siècle. Selon Simone Dat, il n’y avait « ni eau, ni gaz, ni électricité ».

Pourtant, dans les années 1950, des artistes contribuèrent à revitaliser ce sanctuaire de la création et lui insufflèrent une nouvelle dynamique.

Nous pouvons d’abord mentionner le trio de mosaïstes Lino Mélano, Luigi Guardili et Léonard Leoni qui naquit en ce lieu et y vit toujours.

Cette trinité réalisa de nombreuses fresques destinées, entre autres, à d’anciens locataires de la Ruche nommés Chagall ou Léger.

À la même époque, la cité comptait dans ses murs des réfractaires à l’art moderne. Après la redécouverte des merveilles du Louvre, des peintres s’inscrivaient dans la continuité de la grande peinture.

Privilégiant les sujets concrets à l’abstraction, ils renouaient avec des thèmes picturaux humanistes, comme s’ils désiraient poursuivre l’œuvre des Impressionnistes.

Parmi les artistes de la Ruche associés à ce mouvement, nous pouvons citer Paul Rebeyrolle, Michel Thompson ou encore Simone Dat, qui présente le monde paysan dans toute sa rude réalité. N’oublions pas de mentionner Michel de Gallard, dépeignant des paysages à l’aspect réaliste, comme L’arbre noir.

Vous pouvez d’ailleurs découvrir ce groupement d’artistes et leurs œuvres grâce à l’exposition du musée Mendjisky-Ecoles de Paris : Les insoumis de l’art moderne – Paris, les années 50.

Malgré ce renouveau artistique prolixe, la Ruche affronta un ultime péril…

Un patrimoine en danger

Après la guerre, la Ruche demeurait un endroit insalubre et délétère. Son site officiel qualifie le lieu à cette époque de « bidonville englué dans un terrain boueux ». Dès 1955, elle fut menacée de destruction. La cité d’artistes semblait définitivement perdue quand, en 1966, les héritiers d’Alfred Boucher décidèrent de revendre les bâtiments.

Une société d’immeubles HLM achète la Ruche en 1967 pour bâtir à son emplacement des cages à lapin et un parking.

Sous l’impulsion de Simone Dat, Francis Biras et Élizabeth Dujarric, un comité de sauvetage se forma rapidement. Chagall devint son président. Ce collectif parvint à interpeller André Malraux qui bloqua le permis de construire.

Un nouveau problème se posait alors : comment trouver les fonds nécessaires pour racheter la Ruche à l’entreprise de BTP et empêcher ainsi sa destruction ?

Les résidents de la cité organisèrent une vente aux enchères de leurs œuvres. De nombreux artistes (Giacometti, Delaunay, Braque, César…) apportèrent leur soutien au mouvement en y adjoignant leurs propres compositions. Pour l’occasion, Alix de Rotschild se sépara d’une Pastorale de Picasso.

L’argent collecté ne suffisait guère. La famille Seydoux apporta les fonds manquant et acquit ainsi la Ruche.

En 1972, les façades et les toitures furent inscrites aux monuments historiques. Le lieu était définitivement sauvé et son riche patrimoine enfin reconnu !

La photographie ci-dessus présente la toiture en fer forgé de la Rotonde, témoin de l’art de la Belle Époque.

Un hymen heureux

Depuis 1985, la fondation La Ruche-Seydoux gère le lieu. La cité est toujours bien vivace et les artistes continuent d’y inventer de nouvelles œuvres.

Nous avons vu à travers son histoire que la Ruche peut se définir comme une œuvre d’art dévolue à la création artistique. Résidents et résidences semblent ici-même intimement liés, telle une reine et ses butineuses.

La cité apparaît comme un havre, où les artistes s’y épanouissent. En échange, les locataires participent activement à préservation du lieu. Ils parent également l’endroit de certaines de leurs œuvres.

Aussi riche que varié, le patrimoine de la Ruche demeure d’une grande ambivalence. Tout ici s’enlace, s’enchevêtre et se démêle sans se démener.

Là, une tête étonnante rappelant une œuvre précolombienne. Juste après, une statue aux contours « antiquisants ». Plus loin encore, une sculpture dissimulée au sein d’une sylve nous rappelle qu’en ce lieu, Nature et Culture se jouent l’un de l’autre et jouent l’un avec l’autre.

La Ruche, un atelier des curiosités… célèbre et célébrée en dehors de l’Hexagone…

L’éminent galeriste japonais et francophile Chozo Yoshii, décédé il y a 3 mois, construisit une réplique de la rotonde et de son portail… à Kiyoharu, dans son pays natal !

La Ruche cessera-t-elle un jour d’inspirer les artistes du monde entier ?

Pour en savoir plus…

Tout d’abord, un grand Merci à Rodolphe Caballero et Léonard Leoni, dont la gentillesse de l’un n’a d’égal que l’érudition de l’autre. Merci aussi à Emmanuel de Saint Leger pour ses belles photographies de la Ruche.

Références bibliographiques :

- Jacques Chapiro, La Ruche, Flammarion, Paris 1960

- Jeanine Warnod, La Ruche et Montmartre, Exclusivité Weber, Genève-Paris 1978

- Dominique Paulvé, La Ruche, un siècle d’art à Paris, Gründ, Paris, 2002

- Catalogue d’exp. La Ruche, cité d’artistes au regard tendre, Musée du Montparnasse 2002

A lire également :

Bravo et merci pour cette belle page ! J’organise pour un groupe d’amis samedi 20 janvier une visite du village. Peut-on pénétrer dans la Ruche ? Au moins pour un coup d’oeil ?…

Merci de votre réponse et encore bravo pour votre page.

DG

Bonjour, merci beaucoup pour votre message. Normalement, la Ruche est fermée au public. N’étant pas gestionnaire du lieu, nous ne pouvons pas vous en dire plus. L’édifice est tout de même visible depuis la rue. Bonne soirée